STORY

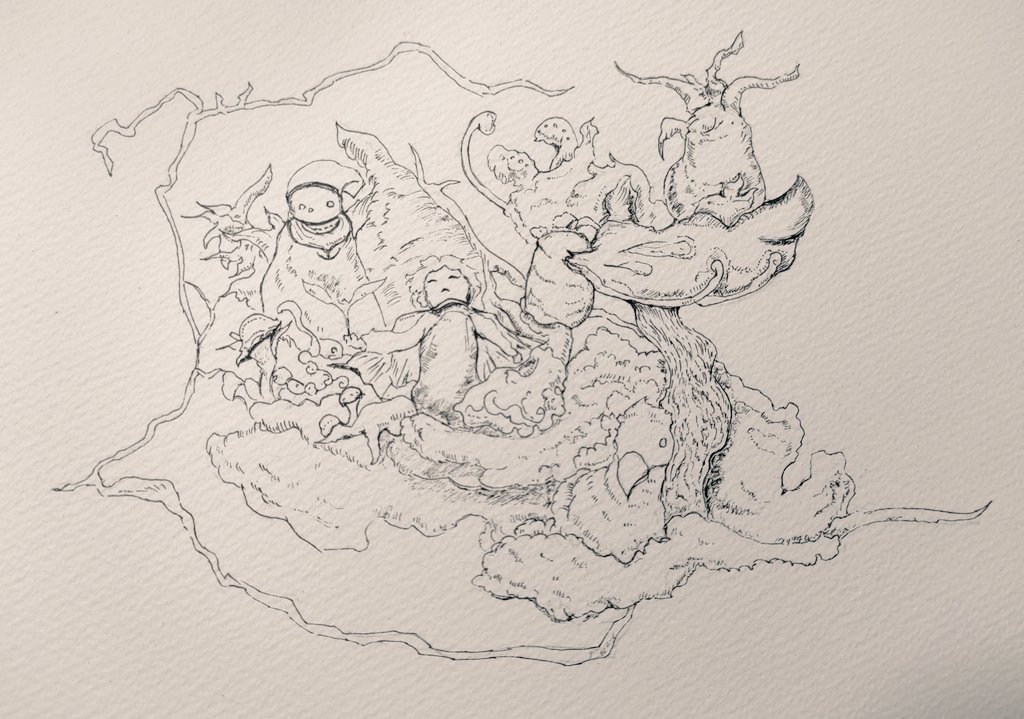

この作品は、夢と現実、自然と異形、生と成長のあわいに存在する「小さな世界」を切り取った一

枚だ。画面中央には眠る、あるいは身を委ねるように横たわる子どもの姿があり、その周囲を不思議な生き物たちと植物が静かに取り囲んでいる。彼らは脅威ではなく、むしろ守り手や案内人のようにも見え、この空間全体がひとつの揺り籠のように感じられる。

線は繊細で、均一ではなく、ところどころに揺らぎやかすれがあり、それがこの世界の不確かさや有機的な生命感を強めている。雲のような地形、きのこの木、角や触手をもつ存在、仮面のような顔をした人物――それぞれが明確な説明を拒みながらも、見る者の記憶や感情を刺激する象徴として配置されている。

特に印象的なのは、世界全体を囲むように引かれた輪郭線だ。これは物理的な境界であると同時に、夢の内部、あるいは物語の一章を区切るフレームのようにも解釈できる。この線の内側では、論理や現実の法則は薄れ、感覚や感情が優先される。

植物と生き物が一体化したような造形は、「自然はただ美しいだけでなく、得体が知れず、しかし共存可能な存在である」というメッセージを内包しているようだ。中央の子どもは無防備でありながら拒絶されず、この世界に受け入れられている。その姿は、人が本来持っていた自然との距離感や、想像力に身を委ねる純粋さを象徴しているように思える。

この絵は物語の一場面であり、同時に観る者自身が入り込む余白を残している。答えを与えるのではなく、「これは何だろう?」と問いを投げかけ続ける。その静かな強さが、この作品の魅力だ。

はじめに

この作品は、明確な物語を説明しすぎず、見る人の想像力に委ねることを大切にして描いている。ペン画という制限のある画材の中で、どこまで空気感や世界観を表現できるか。その試行錯誤の過程と、描くときに意識しているコツをまとめていく。

1. 最初に「物語の核」をぼんやり決める

描き始める前に、細かい設定は作らない。その代わりに「この絵はどんな感情を残したいか」だけを決める。今回の場合は、怖さではなく“見守られている安心感”、夢と現実のあいだにある曖昧さが核になっている。

キャラクターの名前や世界のルールを固めすぎると、線が説明的になりやすい。ペン画では特に、線そのものが感情を語るため、余白を残したイメージ設計が重要になる。

2. ラフはゆるく、形を決めすぎない

最初のラフでは、正確な形やバランスを気にしすぎない。大まかな塊と流れだけを意識し、配置を決める。中央に人物を置き、周囲に植物や生き物を円を描くように配置することで、包み込むような構図を作っている。

ラフ段階で線を描き込みすぎると、本番のペン入れで硬くなってしまう。あくまで「ここに何かがある」という目安程度に留めるのがコツ。

3. ペン入れは一気に描かない

ペン画では、最初から最後まで同じテンションで描こうとしない。まずは全体の輪郭を軽く拾い、その後で少しずつ密度を上げていく。

一気に描き込むと、線が均一になりやすく、画面が平坦になる。あえて描き込む部分と、ほとんど触らない部分を作ることで、視線の流れと奥行きが生まれる。

4. 線の強弱より「リズム」を意識する

ペン画というと強弱を意識しがちだが、それ以上に大切なのは線のリズム。短い線、長い線、途切れる線を混ぜることで、有機的な印象が出る。

特に植物や雲のようなモチーフは、同じパターンを繰り返さないよう注意する。少し歪んだり、途切れたりする線があることで、生きている感じが強くなる。

5. 描き込みすぎない勇気を持つ

情報量を増やせば世界観が深まるわけではない。あえて描かない部分、スカスカな部分を残すことで、見る人の想像が入り込む余地が生まれる。

今回の作品でも、外周の輪郭線や余白を大きく残している。これは未完成ではなく、「ここから先は想像してほしい」という意図的な余白だ。

6. モチーフは意味より形で選ぶ

不思議な生き物や仮面のような顔に、明確な意味付けはしていない。重要なのは、形として面白いか、画面にリズムを生むかどうか。

後から意味は勝手についてくる。描いている時点では、直感を信じて配置する方が、結果的に説得力のある世界になることが多い。

7. 仕上げで全体を眺め直す

最後に、絵を少し離れて見てみる。描き込みが集中しすぎている部分があれば、あえて線を足さずに放置する選択もする。

完成とは「これ以上描けない状態」ではなく、「これ以上描かなくていいと判断した状態」。ペン画では特に、この判断が作品の印象を大きく左右する。

おわりに

ペン画は修正が効かない分、線に迷いが出やすい画材だ。しかしその不安定さこそが、幻想的な世界観と相性がいい。完璧を目指すよりも、揺らぎや曖昧さを楽しむ気持ちで描くことが、物語のある一枚につながっていく。