【手の描き方の気づきとコツをまとめてみた】

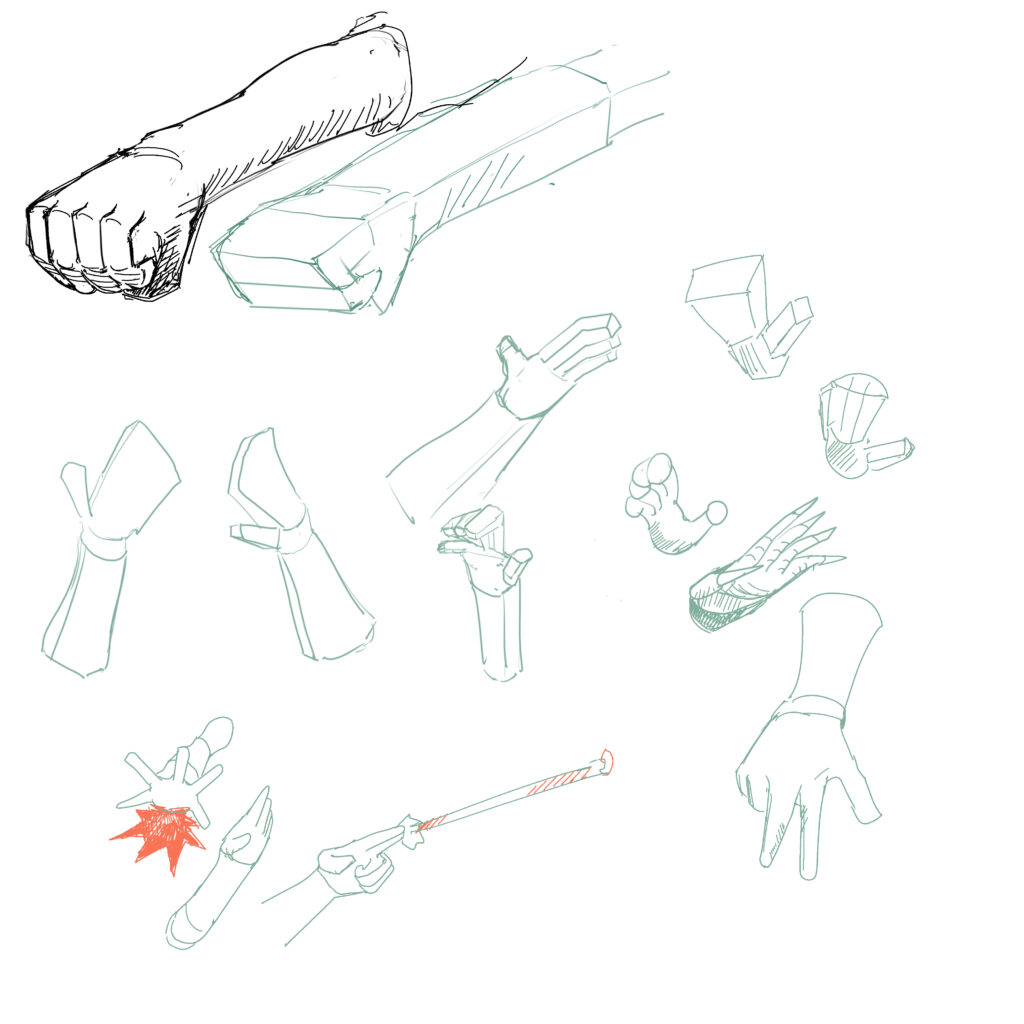

今日は、最近描いた「手のスケッチ」について、気づきや描き方の流れをまとめようと思う。

手は人間の中でも特に情報量が多く、感情や動作まで伝わってしまう難所。でも、その難しさこそ描いていて楽しい部分でもある。今回は、形の捉え方から動きの意識、そして実際に描くときのステップまで、今の自分なりに整理してみた。

まず最初に意識したのは「手を記号化すること」。骨や筋肉の複雑さに引っ張られる前に、手全体をざっくりとした立体として見ていく。手の甲は箱、指は円柱、手首から肘にかけてはテーパーのついた柱。この段階では細かい形にはこだわらず、向きとボリュームを確認するだけで十分。今回のラフでも、薄い線で立方体を描いて角度を探っているものが多いのは、そのためだ。

そこから一段階深く入ると、「指の方向」。五本の指はそれぞれ独立しているようで、実は手の甲から生えてくる角度に規則がある。特に親指は別軸で動くので、箱を斜めに切り落として生えるイメージが一番つかみやすい。ここを曖昧にしてしまうと、どれだけ描き込んでも違和感が残るので、まず骨格の方向だけはしっかり押さえるようにしている。

次に大事なのは「ジェスチャー」。ただ形を描くだけでは硬くなりやすいので、いったん勢いの線(スッと流れる一本)を引き、その動きに合わせて腕や手の角度を決めていく。今回のスケッチでも、武器を構える手、指を開く手、拳を握る手など、動きの違いを意識した線が自然と増えた。動きが入ると、たとえ雑なデッサンでも生命感が出る。

ある程度形が決まったら、次は「陰影で立体を補強する」時間。拳のスケッチのように、光の方向をひとつ決めて、面ごとに明暗をつけていく。ここで意識しているのは、細かい皺やシワの陰影を描く前に、大きな影を先に置くこと。

手の甲の広い影、指の根元に落ちる影、関節の丸みの影。

大きい影で立体が正しく描けていれば、細部はあとから自然に馴染んでくれる。

最後に「観察」。手は毎日目にしているのに、実際に描くと“思い込み”が入りやすい。

だから、拳を握った自分の手を横から見たり、スマホで角度を変えて撮ったりしながら、実物との違いを確認した。描けば描くほど、思い込みと現実のズレが小さくなり、線の迷いが減っていくのを感じる。

手は難しいけれど、練習する分だけ確実に上達が見えるパーツ。

今回のスケッチを通して、立体をシンプルに捉え、動きを意識し、陰影で仕上げるという流れが自分の中でも少し整理できた。

これからも、いろんな角度やポーズに挑戦しながら、もっと表情豊かな手を描けるようにしていきたい。