名も無きもの

ファンタジー世界を旅していると、

時折「名前のつかない生き物」に出会うことがある。

それは図鑑にも載らず、誰かが物語として語り継ぐわけでもない。

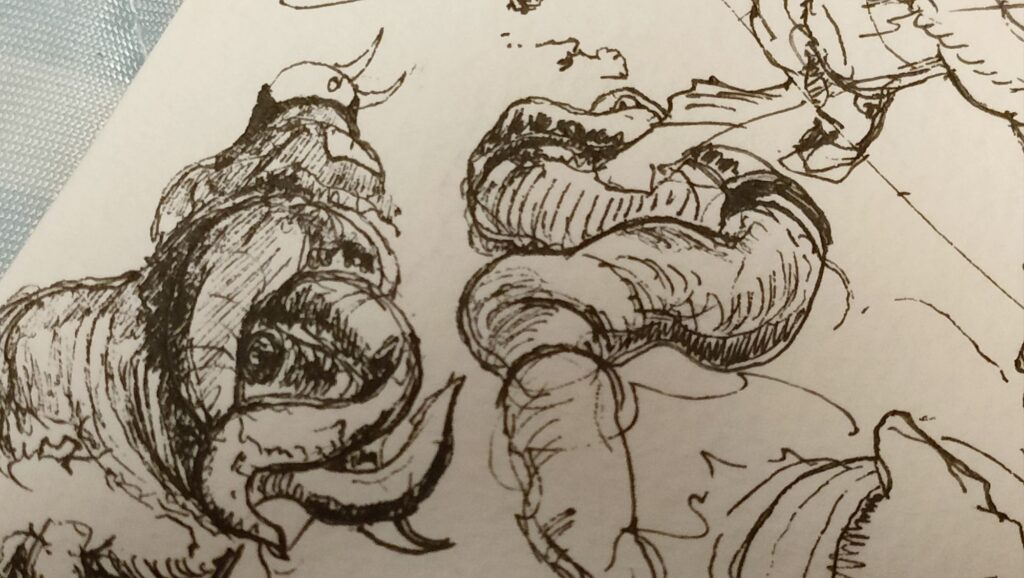

ただ、その場に“存在してしまった”という気配だけを残す。今回のペン画スケッチは、まさにそんな謎生物たちの断片だ。

紙の上にペンを走らせるとき、私はまず「形」よりも「気配」を探す。

輪郭をきっちり取るより、塊としての重さやうごめく陰の流れが見えた方が、物体は生まれやすい。

今回描いた生き物も、最初はただの曲線の集まりだった。身体の輪郭を描く前に、まず“動こうとしている方向”と“そこにある重量”を描く。

左側の生物は、巻貝を思わせる殻のような質感を持ちながら、前方には柔らかい触手と牙が隠れている。

光の当たり方を考えながら細かい線を重ねていくと、殻のざらっとした表面、湿り気を帯びた内側の柔らかい組織が自然と浮かび上がってくる。

線の流れを変えるだけで「硬い」「柔らかい」が切り替わるのは、ペン画の醍醐味だと思う。

右側の生物は、節の太い脚が印象的だ。動物でも昆虫でもない、その中間にいるような体の構造。こういう「どこにもいない形」を描く時こそ、観察力が活きてくる。

日常の中で見かけた岩の割れ目や、木の根の曲がり方、古い布のシワ…それら全てが“生き物の身体”として転生する。ファンタジーを描くときのヒントは、意外と足元に落ちている。

ペンを使う時に心がけているのは「情報量のコントロール」。全部を描き込むのではなく、あえて“途切れた線”や“描かない影”を残すことで、見る人の脳が勝手に補ってくれる。

ペン画の楽しさ

今回も、体の奥まった部分や暗い谷間は線を密にせず、白をそのまま残した。その余白が、逆に奥行きを強めてくれる。

線を重ねる時間って、ちょっとした瞑想みたいで好きだ。形が決まった瞬間から、絵がこちらを見返してくるような感覚がある。

描き終わる頃には、もう“キャラクター”になっている。これはただのスケッチじゃなくて、異世界の生物図鑑の一ページなんだな…といつも思う。

こうしたペン画のスケッチは、漫画でもイラストでも役に立つ。キャラを登場させる前に、こんな形の研究をたくさんしておくと、物語の世界観に厚みが出る。

線の強弱を研究するだけでも、後の表現に活きてくる。今回のスケッチはそのための“実験”でもあり、“遊び”でもある。

作品としてまとめたとき、この生き物たちはどんな役割を持つのか。

敵なのか、守護獣なのか、それともただの通りすがりの存在なのか。

そんな物語の可能性を考えながら描く時間が、一番好きだ。

今回のペン画も、描いている途中から何度も形が変わった。線を引くたび、別の生き物の影が立ち上がってくる。だからこそ、完成の瞬間には「やっと出会えたね」という気持ちになる。この感覚こそ、ペン画を続けている理由なのかもしれない。

スケッチブックの片隅で生まれた異形たちが、いつか作品のワンシーンや物語の重要な鍵になってくれたら嬉しい。今回のメモのような一枚たちが、未来の制作の種になっていくのだと思う。